【インタビュー】設定秘話や過去作ネタのことも!『ドンキーコング バナンザ』の任天堂東京開発に直撃

破壊の爽快感がスゴイ!! Nintendo Switch 2(ニンテンドースイッチ2)の高評価タイトル、『ドンキーコング バナンザ』(以下『バナンザ』)の開発者インタビューをたっぷりお届けします!

東京開発チームにお話をうかがいました

『バナンザ』を開発した任天堂東京開発チームの方々に、本作のあそびやキャラクター、音楽などの制作秘話をうかがいました。

なお8月21日発売の「ニンテンドードリーム 10月号」では予告編として一部を掲載していますので、そちらの特集もぜひあわせてお楽しみください。

※ここではインタビュー全文を掲載しています

※クライマックスのネタバレはありません

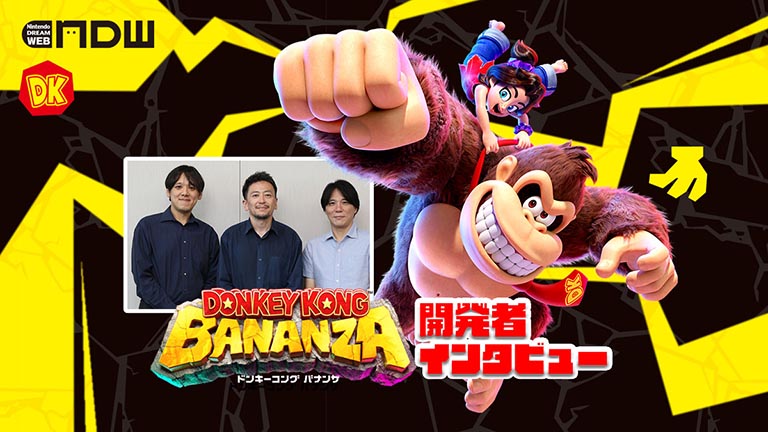

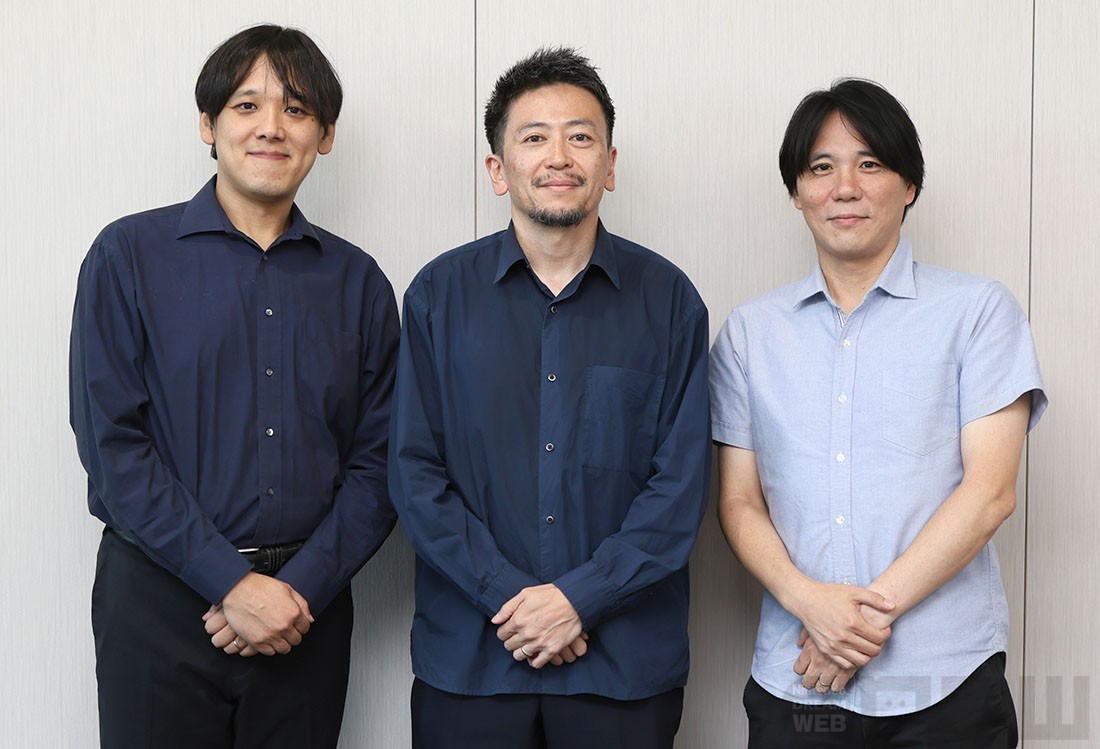

プロフィール

プロデューサー

元倉 健太 さん (写真中央)

『スーパーマリオ 3Dワールド』『スーパーマリオ オデッセイ』ではディレクターを務めた。今作はプロデューサーとしてコンセプト設計をするほか、全体構成のディレクションも

ディレクター

高橋 和也 さん(写真左)

オープンワールドRPGやアーケードゲーム等の制作経験をもち、2020年に任天堂にキャリア入社。今作ではゲーム仕様のディレクションのほかイベントシーンやテキストも手掛ける

サウンドディレクター

久保 直人 さん(写真右)

『スーパーマリオ オデッセイ』ではマリオシリーズでは初となる歌を制作。今作では、サウンド制作全般のとりまとめを担当するほか、楽曲も手掛けている

発売直後より世界中で高評価!

── ソフトが発売されて、いまの率直な感想はいかがでしょう?

元倉 時間をかけて作ってきましたので、たくさんのお客さんに遊んでいただいて嬉しいですね。

高橋 「破壊」であるとか「自由に遊んでほしい」みたいな、こちらが考えていた以上に自由に遊ばれているので、すごく良かったなと思ってます。

── 「破壊」の気持ちよさはもちろん、曲も好評で。

久保 ありがとうございます。私も開発の初期から今回は参加したので、思い入れもすごく深くて。こうやって皆さんに楽しんでいただけているっていうのは、めちゃくちゃ嬉しいと思っています。

元倉 日常生活で外の風景を見たら「ココは壊せるんじゃないか」ってつい思っちゃうとか。そういうエピソードを聞くと嬉しいですね。

久保 私は小学生の子供がふたりいるんですけど、ふたりともすごくハマっていて。外に行ってもドンキーコングの仕草を真似たりしています。作ってよかったなって思いますね。

── アクション操作が多くて複雑そうでありながらも、破壊の自由度によってアクションが苦手な人にも遊びやすくなっている点も魅力でした。

高橋 「復帰バルーン」とか「デカリンゴ缶」といった救済策になるアイテムも多いので、それでクリアできた、という人も多くて良かったですね。

任天堂の“東京開発”とは?

── 読者のなかには、任天堂が東京でもゲームを開発しているということをよく知らない方もいらっしゃるかと思います。“東京開発”と呼ばれる部署がどういうものなのか、あらためて説明してもらえますでしょうか。

元倉 はい。もともと任天堂は京都の会社で、本社も開発部署も京都にあるのですが、東京でも開発部署を立ち上げようということで2003年に設立されました。

その際、ニンテンドーゲームキューブの『ドンキーコング ジャングルビート』を最初のタイトルとして開発がスタートしています。そこから『スーパーマリオ ギャラクシー』や『スーパーマリオ 3Dランド』『スーパーマリオ 3Dワールド』、『スーパーマリオ オデッセイ』、あと『進め!キノピオ隊長』も開発しています。ですので、主に「3Dマリオ」を中心に制作を重ねてきたチームとなります。

元倉 高橋さんも久保さんもキャリア入社ですし、東京という場所柄、様々なスキルを持った方々に集まっていただきやすいです。そういった新しい方々とも一緒に作っていくことができますね。

── では開発チームの空気感も、京都とはまたちょっと違って、という?

元倉 そうですね。ただ、“面白いゲームを作りましょう”という気持ちは、東京も京都も同じだと思います。

── ファンの方のなかには、今回の『バナンザ』が『スーパーマリオ オデッセイ』チームの制作だ、と盛り上がっている様子も見受けられました。通じる人には通じるブランドにもなっているんだなと。

元倉 東京開発で作っているということは、あまり表には出していなかったはずですけどね。

── 発売直前に海外で出たくらいですね。作風で勘づいた人も多かったようですが、そもそも「3Dマリオ」ではなく「ドンキーコング」の新作だったことにも皆驚いていたと思います。

…ということで、我々が元倉さんにインタビューさせていただくのは『スーパーマリオ オデッセイ』ぶりになります。『ドンキーコング バナンザ』は開発期間がだいぶ長かったかと思いますので、マリオが出てこないものを作り続けるというのも珍しかったんじゃないでしょうか。

元倉 はい。とはいえ、あいだに『スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド』や『スーパーマリオ 3Dコレクション』がありました。あのタイトルには3本のゲームが入っているので、マリオをたくさんプレイしていた気がします(笑)。

── そして高橋さんは、2020年入社とのことで。

高橋 はい。もともとほかのゲーム会社で大型タイトルの制作経験がありまして。任天堂にはプランナーとして入社しました。

── そのときのチームの状況ってどんな感じだったんでしょうか。

高橋 まさに『バナンザ』開発の佳境でしたので、入社して最初に開発に携わったのが本作ということになります。

レベルデザインやイベントシーンやテキストなどをやっていたのですが、ある時期からディレクションも担当して、全体のゲーム仕様を見る立場をやりました。

── 当時のことで、記憶に残っていることはありますか?

高橋 私が入ったときはちょうどコロナ禍で。その頃はどこの会社も同じ状況だったかとは思うんですが、遠隔で作ることになり、なかなか大変でした。アイデア会もリモートでするしかなかったですし。でもいろんな試作を詰め込めたので、結果的にはなんとかなったのかなとは思っています。

破壊とあわさった仕掛けアレンジ

── 『ドンキーコング バナンザ』のあそびは「破壊」がメインということで、フィールドをこれまでとどういうふうに変えて作っていったかとか、仕掛けについてどう考えていったかを教えてください。

元倉 これまでの「3Dマリオ」では上に向かうレベルデザインが多かったんですけれど、今回はドンキーコングの壊す・掘る性能と合わせて、基本的には下の方に向かいましょうというコンセプトを立てました。

高橋 それを受けてレベルデザイン側も、ランドマークの作り方が変わりました。盆地やクレーターのような地形を作ったり、フロアを縦に貫く建物を作ったり。

また、ストーリーの流れとしても、キャラクターの動機づけや悪役の目的を「地下を目指そう」ということに持っていったので、そのコンセプトは大きかったと思います。

── 高橋さんは、これまで「マリオ」シリーズの開発はされていなかったわけですよね。

高橋 はい、そうです。

── そういう立場のなかで、マリオ感みたいなものを出そうと意識したりもしていたんでしょうか、それとも全く考えずに仕掛けを作られていたんでしょうか。

高橋 マリオ感というもの自体を私がことさらに語ることができるものではないんですけど、プラットフォームアクションとして、3Dの箱庭のなかでどう遊んでいただくかといった、アスレチックなあそびについては当然、意識していました。

ただ、たとえば「マリオ」でいうリフト、動く床ってあるじゃないですか。普通だったらタイミングを見て渡るものなんですけど、この床が壊れちゃったらどうなるんだろうか、とか。突き出してくる壁も、避けるだけじゃなくて壊して進んじゃえばいいじゃないか、とか。「マリオ」だったらこうだけど、『バナンザ』だったらこうするよね、みたいなことを意識したことで、仕掛けのアレンジみたいなものも出来上がったかなと思います。

破壊の連続性とフィールドの密度感

── フィールドの全体の広さや深さ、そして壁の中に化石なり空洞なりがあるといった、その密度感はどういうふうに作られていったんですか?

元倉 もともと「破壊が続くように作りましょう」というゲームデザインにしていました。敵を吹き飛ばしたら壁に穴が開いて、そこにお金が散らばるんで、ハンドスラップをするとその周りのものが見えて、じゃあそれを取りに行きましょう、みたいな。その「破壊の連続性」を意識していたので、それをもとにレベルデザインとしてアイテムや空洞などを配置しています。

── なるほど。ハンドスラップの範囲が一種の基準になったり。

元倉 あとは、敵が吹っ飛んでいく範囲ですとか。

高橋 殴って吹っ飛ぶオブジェクトもあるので、そういうものを途中に置いてペース配分を決めたりもしましたね。また、全体の広さに関しては、ボクセル(※)のメモリーとしてどれぐらいの広さなら作れるか、という技術的な兼ね合いもありました。

── なるほど。

※ボクセル:二次元の絵に使われる点を「ピクセル」と呼ぶのに対して、それを三次元、つまり立体にしたときの一つの箱がボクセル(Voxel)という。『バナンザ』の地形はボクセルで構成することによって破壊を可能にした(任天堂公式サイト「開発者に訊きました」より)

高橋 プレイ体験としても、無理に地形をひとつなぎにするよりも、いろんな階層でいろんなあそびができるほうが面白かったので、たとえば「氷のあそび」とか「マグマのあそび」だったらこれぐらいのネタが作れて、これぐらいの密度が埋まったんで、じゃあまた別のあそびで次の階層を作ろうか、という感じで作っていきました。なので、広さありきというよりも、ネタが入らないんだったら無理に広くしないでおこう、という形でしたね。

── プレイヤーとしては、メートルで表示されることで距離感を得られるのも面白い感覚でした。

高橋 それこそ初代「ドンキーコング」って、25mとか50mとかって表示があったりするんですよね。なので、過去作にあった表現という意識で入れているところもあります。

── 過去作でメートルを使っていたから、この世界でメートルを使うこともすんなり受け入れられている感じなんですね。ただ、探索範囲が深さだけでなく横にも広がるので、メートル表示されることで、到達への意識が高まったように感じられました。

元倉 やっぱり具体的なものはなるべく比較できるように示した方が、わかりやすいと思っています。

高橋 いっぽうで大雑把にしているところもあって…地下100階とか地下200階とか。あれは大きな数字にした方が、地下深く進んでいる印象になるので、あえて100単位でやっていますね。

久保 その甲斐あってか、いま何階なんだということを意外と認識いただいていますよね。開発中では「○○の階層」と言っていましたので、そちらの呼び方の方が馴染みがあるんですけど。お客様のあいだでは「○階に行ったよー」とかやりとりがされていて。

高橋 マリオでいう「ワールド3」とか「ワールド4」みたいなもので、そうやって呼んでもらえたらいいなと思ってはいました。実際、思った以上に階数で呼んでくださったり、深さを認識してもらえたので良かったです。

ルートをぶちやぶる自由度

── 「破壊」できることで攻略の自由度がかなり高くなったと思うのですが、今回の地形はメインルートとして攻略の順序みたいなものを作ったうえで、それ以外の行き方もできるように調整しているんでしょうか。それとも、偶然シーケンスブレイク(※)が起きてしまうものなんでしょうか。

※シーケンスブレイク:開発者の想定を逸脱してルート等が攻略されること

元倉 この階層にはこういう破壊の遊びを入れましょう、ということを最初に決めますので、まずはメインのルートをしっかり作っています。

高橋 綿密にメインルートを作って、サブルートはお客様が自由に選ぶことができる設計です。それこそ極端な話をいえば、破壊が起きていないときでも面白いものを作ろう、ということをかなり意識して設計しました。それを壊したらさらに面白くなるぞというか。そういう意気込みでふくらませていきました。

元倉 メインルートはしっかり明示しています。そのうえで、どう攻略して進むのか、もしくは他のところに行くのか、というところが、お客様に楽しんでいただけるところだったりするわけで。ちょっと寄り道しても戻りやすくしていたり、安心して寄り道できるようにすることも意図的に仕込んでいますね。

── では、地形の破壊はどんどんしちゃっていい、という設計ということで良いんでしょうか。

元倉 それはもう、思いのままに。

── 編集部では、ルートを丁寧に進むタイプと、とにかく破壊しちゃうタイプに分かれていて…。最終的には、気ままに破壊している人たちの方が満足度が高そうに見えたので、腑に落ちた気がします(笑)。

高橋 たとえば、バナナを取ったときに、バナモンドの名称が「壁の裏にあるお宝」だったとして、人によっては壁を破壊してしまって壁の表も裏もない状態だったりすることもあると思うんですけど、「実は表から回り込んで取るバナナだったんだ!」っていうふうに名称で気づいてもらえればいいな、くらいに思っています。

── フィールドの壊せるものをすべて壊しました、みたいなプレイヤーも現れたと思うんですけど、それは「してやったり!」みたいな感じですか?

高橋 そういう方もいらっしゃるだろうなとは思っていたんですが、いろいろと試していただいて、ありがたいですね。ただ、序盤からはやらないだろうと思っていたんですけど…。最初から順番に全部整地していきたい、みたいな方もいらっしゃったので、そこはちょっと意外だったかもしれないです。

破壊のポジティブ

── 壊すことをポジティブに見せる気遣いが随所に感じられたんですが、意識して入れているんですか? キャラのセリフだったり、殴る動作で別の反応があったり。

高橋 反応はそうですね。たとえば貯水湖の階層で家を壊しちゃったときも、「なんで壊したんだ!」と言うよりは、「新しいの建てなきゃな」みたいな感じだったりとか、そういうポジティブなセリフが多いです。

── ヴォイドコングの襲撃に遭った住民が「変なヤツがハチャメチャにしていった」みたいなことを言うんですけど、その直後にプレイヤーが村をメチャクチャに破壊したりするじゃないですか。

高橋 よっぽどドンキーコングの方が壊してるという状況は、あるあるですね。

── そういうツッコミどころも含めてアリということですか!?

高橋 そのノリで大丈夫です。

一同 (笑)

元倉 高台に爆弾のマテリアル(※)を置いていたりしていますね。上からちょっと投げ込んだりできるように。

※マテリアル:『バナンザ』において、ボクセルそれぞれに違った性質と見た目を設定したもの。「土」マテリアルのボクセルを並べて土の地形をつくったところに「草」マテリアルを置くと土の上に草が生えた地形ができあがる、というふうに作られている

── 最初の頃は慎んでいたのですが、ワレルヤの民まで破壊実績に入っていることに気づいて…

高橋 ワレルヤの民というキャラクターは、まさに今作のコンセプトを象徴するキャラクターだったりします。いろんな形に変形もしますし、ボクセルでできているので、それによるあそびも多く仕込んであります。なので、セリフでも「破壊はポジティブに」ということをかなり意識していました。

元倉 もっと言うと、“ボクセルをいろんなところに使いましょう”という考えがありました。建物も、敵も、NPCにも度はボクセルを使うことを考えてみよう、というところから作られています。

── じゃあワレルヤの民は、すんなりと今の岩のようなキャラクターデザインになっていったんですね。

元倉 はい、岩のキャラクターに、みたいなことは早くから決まっていました。もちろん最終的なアウトプットは、デザイナーがいろいろと検証を重ねながら作ってくれています。

破壊のゲームならではのサウンド

久保 ワレルヤを殴ったときって、わりと綺麗な音が鳴ったりするんです。あれは実は綺麗なだけじゃなくて、後ろで鳴っている音楽に合わせた音程が鳴るようになっています。なので、壊し続けると面白い音が聞けるかもしれないですね。

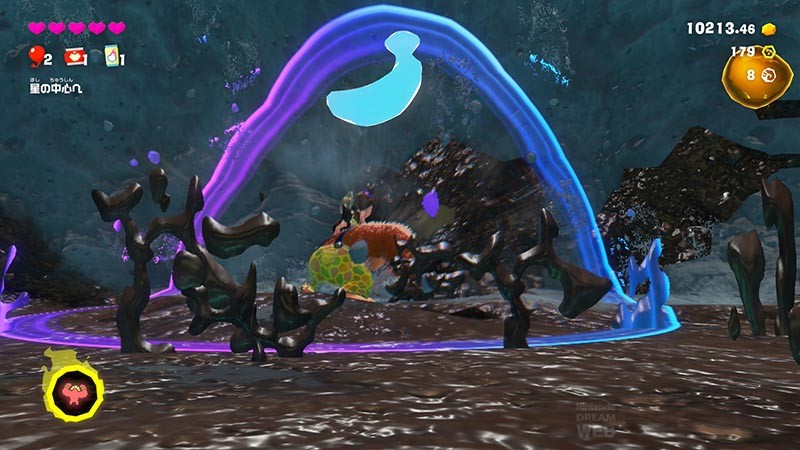

── 毎回違うな、と思っていました! 音階といえば、たとえばコングバナンザのチャージ中も だんだんと音階が変わっていくなーとか。

久保 気づいていただいてありがとうございます。そうやって曲に合わせたものというのは、実はいろんなところに仕掛けてあります。チェックポイントの音叉などもそのひとつですが、毎回、曲の和音に合わせた音が鳴ってたりします。

── サウンドについて、元倉さんからリクエストしたことはありますか?

元倉 地形を壊しているときの「音」のあり方については、よく話しましたね。音からくる手応えを出したい、と。いっぽうでずっと聞き続ける音になるので、誇張しすぎるのもよくないし…と。

久保 聞いていてしんどくなってしまいかねないので。いつまで殴っていても、いつまでも気持ちいい、という音を目指して、サウンドデザイナーがすごくこだわって作りました。

── なかなか一般の社会では考えないですもんね。「ずっと殴っているときの音はどうか」なんて。

下へ下へ! ダイビングのあそび

── 階層と階層をつなぐ「シンクホール」は、どういうきっかけで作られたんでしょうか?

元倉 下へ下へ向かうゲームですので、ドンキーがどんどん下に行っていることを体感していただくために入れています。

『スーパーマリオ オデッセイ』では、“冒険”の演出として地球儀みたいなところから次に向かう場所を選択します。今回は、操作しながら次の場所に向かうことができるんです。

── ポリーンのセリフも聞けて、その階層であった出来事を振り返れるのもいいですね。

高橋 シンクホールでは、ドンキーコングがスカイダイビング状態になるんですけど、ゲーム後半ではスカイダイビングのあそびを取り入れたイベントもあるんです。なので演出的な面だけでなく、「どんなあそびができるか」ということをかなり意識しています。

── ちょっとしたボーナスステージにもなっていますし。

高橋 そうですね。なので我々としては、あそびを主体として考えていった結果、シンクホールやスカイダイビングが生まれた、ということになりますね。

硬さの表現とマテリアル

── いろんなものを壊すという遊びのなかで、こういうものは硬いものとして現実に存在するとか、硬さを調べるようなことって最初にやられたりはしましたか?

高橋 硬くて壊しにくいものといえばコンクリートだろうというのは、実際はそうじゃないかもしれないですけど、共通認識としてありました。

── もちろん、現実に存在していないものが最終的には多いのかなと思いますけれども。

高橋 そうですね。ヴォイドコングがガチガチに固める紫色の不思議な質感のものが出てきますけど、あれは本当に試行錯誤しました。ペンキみたいなのではないし、独自の金属にしたいと話していたので、メタル感を出しつつサウンドもかなり工夫してもらいました。

久保 はい、硬いだけじゃなくて、ボヨンというか…。文字ではどう書くのかという感じの音ですけど。そういう不思議な音も鳴らしていたりとかして。

── ああ、壊せなさそうな“ボヨン”。

久保 そうなんです。硬さを感じつつも、カチンっていうただの硬い金属ではなくて、不思議な硬いもの…みたいな質感を表現しようとしています。

高橋 不思議な金属でいえば、金を投げると爆発する提案は、たしか元倉さんからでしたね。「爆発するようにしようよ」って言われて入れたんですけど、よくよく考えたらなんで金で爆発するんだろうって話で…。

── たしかに(笑)。

元倉 あれには設定があるんです。この世界には、“バナナジウム”という元素があって、金はそれで構成されているからなんです。普通の金ではなく、そういうエネルギーを持った物体、ということです。

高橋 なので「バナゴールド」という名前だったりします。

元倉 もちろん、ゲームとしての理由がありまして。ゲーム中、爆弾が置いてあるとそれを使ってなにか爆発させる、という考えになるじゃないですか。でも金はこのゲームではわりとどこにでもあるマテリアルなわけです。それが爆発の要素を持っていることで、意図的に置いてあるものというよりも、お客様のひらめきで楽しめるようなものになる、と。そういう意図があるんです。

── なるほど。

元倉 マテリアルといえば、地面を掘っていくと地面の中が濡れてきます。工事現場とかを脇から見ていると、断面が濡れているじゃないですか。それならゲーム中でもマテリアルで表現できればリアリティを感じることができるのではないかと思って。

高橋 あれって、表面からの深さで変わるんです。堀った深さじゃなくて、地表からの距離で見ているわけで。かなり大変なプログラムなんですよ!

2Pポリーンの声が強力!

── 金に爆破属性があるのは、2人協力プレイでもすごく活かせてますよね。そもそもポリーンの声がだいぶ強力だなと感じましたが、どういうふうに決められたんですか?

元倉 「ドンキーコング」は幅広い層の方が遊ぶゲームです。昔「ドンキーコング」を遊んだ方が自分のお子さんと遊んだりとか、友達と遊んだりとか、いろいろなシチュエーションが考えられました。そういったことを踏まえて、2人プレイにフォーカスしたときに、今のような仕様になりました。バランスは少し崩れるかもしれないですけど、そこはそういう遊び方も想定していたということですね。

── もちろん『オデッセイ』も、それこそ『ギャラクシー』も2Pプレイが入っていたんですけど、今回はだいぶ強力だなと感じたんです。

元倉 やっぱりゲームに干渉できるほうがより嬉しいと思いますので、2P側も今回の「破壊」というテーマを楽しめる、という仕様にしています。

── なるほど。ちゃんと一緒に壊す手応えもいいですし、遠隔で攻撃したり、属性を抽出できるのも面白くて。ほしい属性があるときには、ちゃんと協力したりとか。

高橋 ドンキーコングの操作とはまた違う遊び方ができますよね。1Pのドンキーコングを操作したいという人もいれば、2Pのポリーンで破壊に徹したいという人もいたりと、好みが分かれたりして。そういう意味でも、2つ遊び方があるというのは良かったなと思います。

効果音を年単位で手作り

── 「開発者に訊きました」では、“フォーリーサウンド”を使用したことについて話されてましたが、ゲームでフォーリーサウンドを使うことって、珍しいものなんですか?

久保 昨今のゲームでは、それ自体はそんなに珍しいことではないと思います。わりとよくやることかなとは思うんですけれども、今回は種類をものすごくたくさん録りましたし、それらを録って調整して、ゲームのなかに入れて…というのを年単位で繰り返しました。もちろん他の仕事もやりながらですが、何年かかけて岩の破壊音をひたすらずっと作っているとか、そのぐらい手間暇をかけて、とことん調整をしました。

── 音を録音するという点で、「サンプリング」とはまた別のものなんでしょうか。セミの鳴き声を録って使う、のような。

久保 大まかには同じではあるんですけど、セミの場合は鳴いているのをその場で録音して使うのに対して、フォーリーは自分で演技をして録音する、という点が違います。

── なるほど、アニメなんかでもよく使われる手法ですね。

久保 そうですそうです。それこそ、現実にはない音の表現もありますし。

── そのサウンド作りを、チーム内のサウンドスタッフの皆さんでやっていたということですか。

久保 そうですね。今回は社内のスタッフで全部やってます。

── たとえば、本当に金を壊したりするわけにはいかないので、代わりのものを録音して音を作ると。

久保 はい。金はホームセンターで買った金属などを使いました。

── 何か印象に残っている音収録はありますか?

久保 食べ物系がたくさんあって、とくにリンゴを取ったときの音とか、いい音ができたなと思ってます。

── 美味しそうないい音!

久保 あれはスタッフがひたすらいろんなものをかじりまくって録りまして。リンゴ以外ではセロリや、クッキーとか飴玉とか、あらゆるものをかじりました。「だんだんかじり方が分かってきました!」とか言って。

── 最終的にあの音は何をかじったものなんですか?

久保 本当のリンゴです。

一同 (笑)

久保 やっぱりリンゴはリンゴが一番だ、となったそうです。

高橋 その点、スイカは大変でしたよね。

久保 スイカは大変でした…。スイカを壊したり潰したりという音を録ったんですけど、録ろうとしたときには夏が終わってしまって。10月から秋ぐらいですかね、もういいスイカがなくなっちゃったんです。

── 瑞々しいスイカの音にならない!

久保 試行錯誤しているうちに、スケジュールの変更もありまして…。幸いといいますか、次の年にリベンジができました。

── 反対に、かけ離れた音を持ってきたけどうまくはまった、みたいな例はありますか?

久保 はい。実はハンバーガーの肉を壊したときの音には、スイカの音をちょっと混ぜ込んでいたりします。ハンバーガーを実際にかじってもあまり良い音は録れないので…。

他には、先ほど話に出たガチガチに固まった質感のものの音ですが、あの「ボヨン」部分はそれこそセミの声を録音したものを加工して作っているんです。いろんな組み合わせで作っていますね。

ポリーンを“13歳”にしたのは?

── 今回の冒険において、ポリーンの存在は大きいですね。「開発者に訊きました」で登場経緯が語られていましたが、もともと過去作にいたキャラクターが幼い姿で登場して驚かされました。

元倉 ポリーンはもともと、本作に登場させたいキャラクターのいくつかの候補として挙がっていたんですけど、うまいことあそびの仕様に落とし込めなかったんです。バナンザ変身の試作ができて、それを見て久保さんが曲を作ってくれて、バナンザ変身と歌とを結びつけられたことで、ポリーンの登場が決まりました。

── 13歳という設定は?

高橋 同行させるうえで、ドンキーコングの背中に乗って一緒に冒険させたいというのがあって。最初は大人の姿も試したんですけど、女の子がサイズ感的にいいですし、今回初めて「ドンキーコング」を遊ぶというお客様も多いと思ったので、新しいキャラクターとして馴染んでいただきたかったんです。

── 設定した年齢を公開するのは、任天堂キャラクターでは珍しいですよね。

高橋 ストーリー的にも、やっぱり13歳って葛藤や悩みを抱えていたり、将来の夢とかも意識しだす年齢かなとも思っていて。そういうところのストーリーの描き方としても、ちょうどいい年齢かなと思いました。

── リアリティを出して、ユーザーが共感できるように、というところですね。

高橋 ポリーンの日本語の声優を担当しいていただいている、イブ優里安さんもすごく良かったですね。

久保 イブさん、すごく良かったですね。イブさんは、本当に今回のポリーンにふさわしく、13歳らしい悩みとか葛藤、そして成長を上手に表現していただいたなと思います。プレイ中のいろんな掛け声も嬉しいですしね。

── ポリーンの声優さんは、歌手が決まってからその方にあわせて決めていったのですか?

久保 はい。ボーカリストとしてポリーンの歌を担当していただいているのは、女優で歌手のジェニー・キッドさんという方で、歌唱と英語版の声優も兼ねています。他の言語の声優さんは、ジェニーさんの歌声と違和感がないかというところも意識して決めていきました。

歌については、今作では静かに歌い上げるようなものもあるし、ノリノリな曲もあるし、架空言語のラップっぽいものもあるということで、かなり表現力のある歌い手さんが必要でした。それで、アメリカでオーディションをして、すごい実力を持った方々に集まっていただきました。本当にどの方も上手だったんですけれども、ジェニーさんが今回の歌にいちばんハマるなということで決まりました。ポリーンの魅力を高めてくれる、素晴らしい歌手の方に歌っていただけたなと思います。

── ポリーンの住んでいる場所や暮らしなどの設定もあるのでしょうか。セリフのなかで、おばあちゃんと一緒に暮らしているのではないかということをイメージしましたが…。

元倉 そうですね、設定は考えてあって、そのうえでセリフなどを用意してもらっています。

── 過去作のポリーンとは同一人物になるのかといった兼ね合いも、どういうふうにストーリー上は作られているんでしょう。

高橋 ストーリー上である程度わかるとおりではあるのですが、詳しいことはご想像にお任せしますということで。

悪の採掘会社!?

── 新キャラのヴォイドコングたちについても、登場経緯などを教えてください。

元倉 掘ったり壊したりするのがテーマのゲームだったので、そこからいくつか設定を考えていたときに、採掘会社がいいんじゃないかというところで落ち着きました。

高橋 悪の採掘会社というイメージです。会社という立て付けにしたことでいろんなアイデアもふくらんでいったので、今回すごく合っていたなと思います。

── そこから部下のふたりも出てきて、という感じですか。

高橋 そうですね。採掘会社なんで、ベテランの職人がいて、たぶん社長と古い付き合いなんだろうなぁ…とか。情報収集してる社員もほしいな…とか。いろいろとまとめやすかったんです。

── ローディング画面では、冒険のヒントだけでなくキャラ説明も読めますね。終盤になるにつれて新しい情報が出てきたり、イラストもいくつかあったりして楽しめました。

元倉 ローディング中に見られるものは、ゲームの世界の補足として作っています。あの絵によって、これまでの「ドンキーコング」ともまたちょっと新しいイメージが構築できたかなと思います。

セリフの架空言語は多種多様

── ムービーシーンを見ていると、ポリーンだけ日本語でしゃべっていて、ヴォイドたちは独特の言葉でしゃべるなぁと思ったりしたんですけど、あれはどういう意図なんでしょうか。

久保 ポリーンの登場が決まったときに、「ポリーンは日本語でフルボイスにしたい」という話をしたんです。褒めてもらったり、ヒントをもらったりするときに、字幕を読むよりもダイレクトに耳に入ってきた方が嬉しいと思うので。

── それは、おっしゃるとおりですね。

久保 プランナー的にも、プレイヤー(お客様)と同じ人間であるポリーンが見知らぬ地下世界に驚いたり、何かに気づいてヒントをくれたりすることも冒険の没入感を上げてくれて良いのではないかということで、そこは早いうちに、日本語でいきましょうという話になりました。

いっぽうでヴォイドたちは、人間ではない生き物ですし、独自の言葉をしゃべってても面白いんじゃないかなということで、架空の言語でしゃべっています。

── 架空の言語…。

久保 架空の言語を最初に用意したのは、バナンザ変身の歌を作ったときなんです。あれは一部英語も入っていますが基本は架空の言葉でできていて。なぜかというと、あんまり意味のある言葉を歌ってしまうと頭がそれを追ってしまうので、言葉の意味を追うよりもアクションに集中して欲しいと考えたからでした。

それから、それぞれの動物らしさというか、それこそ独自感みたいなのが出せるかなと思って架空言語をつくって、歌詞をつけて…。その歌詞は長老から受け継いだものだから、長老も同じような言葉で話しているはずだ…、みたいな感じで言葉を作っていきました。

── ということは、ヴォイドと長老と歌は、同じ架空言語ということになるんですか?

久保 長老の言葉と歌の歌詞は、由来が同じということで関係を持たせています。たとえばコングバナンザの歌詞の中に「Gori-gos」という単語がありますが、それがコング長老の話す言葉の中にも出てきたりします。

種族ごとの言葉についてはそれぞれ別になっていて…。長老は各長老で全部違う言語ですし、ヴォイドもグランピーもポッピーも違う言語で実はしゃべっています。そして、それぞれのキャラクターに合った語感でしゃべるようにしてもらっています。

── ええ…!? スタッフクレジットで、ヴォイドたちや長老ひとりひとりに声優さんがクレジットされていたので気にはなっていたんですが、そういう作りだったんですか!

高橋 機械音声じゃなくて、感情が乗った演技をしてもらっているんですよね。

久保 架空言語ですがしっかり台本を作って、日本語を読むときと同じような感情を盛って読んでください、というふうに声優さんにはお願いしました。

── なるほど。なんとなく字幕のとおりに聞こえるようなニュアンスがあるなと感じていたのですが、そういうことだったんですね。

過去作のネタやオマージュも

── 初代『ドンキーコング』だったり『スーパードンキーコング』だったり、過去作のネタはどういう基準で組み込まれているのでしょうか。

元倉 まず最初は、“「破壊」をテーマに「ドンキーコング」の新作を作る”という意識でゲームを組み立てています。たとえばクランキーコングを出すか出さないかという話の前に、遊びに関わる敵はどうしようかという話をして、ヴォイドコングたちを登場させることを決めたりとかですね。

そういった土台に対して、チームの中でも特に過去作への熱量の高いスタッフを集めてディスカッションしてもらったり、過去作のネタを調べてもらったりしました。

久保 サウンド担当としてプロジェクトに入ったときにも、過去のシリーズをひととおり遊んで、どんな曲があるかをピックアップしたりとかもしましたね。

元倉 そうしたうえで、どういうところで何を使うと効果的なのかというのを考えながら入れていっているという感じです。適切なところに使いましょうという感じですかね。

── ドンキーコングの家みたいな場所があったので、遺跡チャレンジの世界は実はDKアイランドの世界と繋がっているのかな…なんて。

高橋 遺跡チャレンジは、その中で完結している世界です。

化石も後半につれ過去作を連想させるネタが入っているのですが、深くは考えずに楽しんでいただく方向でお願いします(笑)。

元倉 これまでの「ドンキーコング」シリーズは、『ドンキーコング64』を除くと2Dで多く展開してきたタイトルです。ですので、それらと3Dの間を埋めるような形で、遺跡の2Dコースには2Dドンキーコングをオマージュしたコースを入れています。

高橋 それと「ドンキーコング」って、いまはジャングルのキャラクターみたいなイメージが大きくなっていると思うんですけど、原点を振り返るとこうアーバンな…都会的なイメージで、ニューヨークのネオンとか鉄工所とか、そういう要素があったりします。なので、ジャングルばかりに偏らないような意識もしています。

ドンキーコングの生みの親・宮本茂さんの反応は?

── 「開発者に訊きました」では、“ドンキーコング”の生みの親の宮本茂さんや、『ドンキーコング ジャングルビート』のディレクターである小泉歓晃さんに、「ドンキーコングとは」について訊ねにいったとありましたが、ソフト発売後に宮本さんからなにか言われたことはありますか?

元倉 (インタビューが行われた7月中には)まだ直接は会えていないんですよね。

── そうなんですね。では開発中になにか言われたことや、リクエストされたことはありますか?

元倉 開発中は、宮本さんも小泉さんも、ずっと地面とかその辺りを破壊していましたね。フィールドに遊びをたくさん用意していたので、それは手応えとしては良い感じだなと思って見ていました。サウンドは少し手を入れましたよね。

久保 はい。宮本さんから「ドンキーコングの動きがフワフワして軽く見える。足音がちょっと軽いのかな」みたいなことは言われました。サウンドとしては、足音って常に聞くものだから、あまり大きく重くするとそのぶん、破壊の音のインパクトが弱く感じてしまうかもしれないと思ってやや控えめにしてたところもあって。ちょっとだけ音を上げて宮本さんに聞いてもらう、っていうのは何度か繰り返しましたね。最終的には、重さも感じられつつ破壊の気持ち良さも損なわない、良い感じのバランスに持っていけたかなと思います。

── ドンキーコングの存在感みたいなものを重視されたというか。

高橋 それと宮本さんからは、ボタンのアサイン(割り当て)ですね。それこそ「マリオ」の延長で、最初はBボタンでジャンプをしていたんです。けど、宮本さんからは「下を掘るんだったらBの方が直感的じゃないか」という指摘を受けて。たしかに実際やってみると、そのキーアサインが直感的な感じを受けましたので、それは宮本さんのご意見ですね。

── なるほど。横はY、上はXボタンなのがSwitch 2 のボタンの配置通りなので、アクションに不慣れな人もそこを意識すると遊びやすくなりました。

高橋 もちろん、それこそマリオでBジャンプに慣れている方もいらっしゃるので、そういう方にはオプションで変えられるようにしています。

バナンザ変身のコンセプト

── バナンザ変身について、「開発者に訊きました」ではシマウマバナンザをきっかけにしたことが語られていますが、ほかの変身のコンセプトも知りたいです。

元倉 コングバナンザは、チャージパンチとかいろんな破壊ができたら楽しいよねみたいな試作があって、「じゃあドンキーコングをめちゃめちゃ強化したらどうか」と生まれた変身能力です。

アクションゲームを作るときには、そもそもパワーアップという要素が必要かというところから考えます。今回は「破壊」をより楽しむために一時的なパワーアップはやっぱり必要だよね、というところからいくつか検討していました。そこにシマウマのイラストが出てきたことが、バナンザ変身自体の始まりですね。

── ほかの変身、ダチョウバナンザだったりは、シマウマと同じくデザインから決まっていったのでしょうか。それとも機能性から考えられていったのでしょうか。

高橋 機能性ですね。とくにダチョウは、今回すごく広いフィールドを冒険するので、どこでも飛んでいって探索できたら楽しいだろうという発想がありました。

ちなみにシマウマも機能性がないわけではなくて。破片を持って回転する「スピンムーブ」という専用スキルがあるのですが、下パンチをするとドリルのように地面を掘っていけるので楽しいですよ。

── 見た目として、サバンナにいそうな動物に限定するとか、そういうことは?

高橋 サバンナの動物かどうかは、とくに意識していませんね。強いて言えば「ドンキーコング」シリーズには“アニマルフレンド”というキャラが存在しているので、そこはちょっと意識はしていました。

── バナンザ変身の曲についても、コングやダチョウについてコンセプトを教えてほしいです。

久保 そもそもバナンザ変身のBGMというのは、とにかくノリノリにアクションを楽しんでいただきたいという、そんなコンセプトの曲になっています。各動物ごとにアクションのタイプが違うので、たとえばコングだったら無敵の気分で暴れまわってたくさん壊してもらいたい、ダチョウなら楽しく飛び回ってほしいという思いで、各バナンザの個性と特徴を持たせるように作っています。

── 海外も歌はそのままですか?

久保 そうですね。言葉は先ほどお伝えしたとおり架空の言葉で、作曲時に歌いながら作ったんですけど、それぞれの動物らしい感じをどうやったら出せるかなと考えていきました。ゴリラだったら濁点とガ行が多めとか、シマウマだったら曲をラテンやスパニッシュな感じに作ったから、巻き舌にしてみようとか。

具体的にはたとえばコングバナンザは、アフリカンな感じのパーカッションを基本のリズムにしつつ、そこに「破壊」と言えばということで、ストレートにロックとかヘビーメタル風のエレキギターを使いました。かつEDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)的な要素もあって。かなりいろんな要素を入れ込んだ形になっていますが、どの要素も外せないなと思っています。

ほかにもダチョウバナンザは、ジャンルとしては、ゴキゲンなロックンロールみたいな感じでよりポップにしても面白いのかなと思って作っています。また、他のバナンザよりものびやかに歌うようなイメージで作りました。

── 歌詞全体は架空言語とのことですが、部分的に「ダチョウ、ダチョウー」って言葉がハモって聞こえたりするのですが(笑)。

一同 (笑)

高橋 ダチョウに変身したドンキーコングは、たしかパンチするときにカンフーみたいな感じで、「ダチョー!(アチョー)」みたいなことを言ってましたよね。ダジャレが多めなんです(笑)。

久保 はい(笑)。ちなみに各バナンザ変身中のボイスは、全てドンキーコングの声優である武田幸史さんの演技によるものです。それぞれとても個性的で面白いボイスになっていると思いますので、そちらも楽しんでいただければと思います。

主題歌について

── 主題歌「Breaking Through (Heart Of Gold)」についてぜひお聞きしたいです。

久保 主題歌は、開発の最初の頃から、「ドンキーコングなのにバラードみたいなものがあったらどうですかね…」みたいなことをボソボソとディレクター陣に話しにいってました。なんでボソボソなのかというと、最初はやっぱり“あそび”を大事にしてゲームを作っているので、ストーリーとかキャラクターとか歌とか、そういうところはまだ全然先の話だったからです。でも、バラードみたいなのどうですか…って本当にボソボソと言い続けていたら、ストーリーを構成する段階で、バラード的な歌を歌うことが重要な意味をもってきました。

そういう流れで、フル尺の長いものも作ることになりました。こちらはバラード的でありながら、ドンキーコングにふさわしくエネルギッシュでもある曲調にしています。また、冒険を振り返るように今作のゲーム中に出てくるフレーズを散りばめつつ、初代ドンキーコングのメロディや効果音を元にしたフレーズも入れて、ドンキーコングの過去と現在を繋ぐような意味合いも込めて作りました。

── 『スーパーマリオ オデッセイ』のエンディング曲(「Break Free!」)を意識するようなことは?

久保 今回の曲に対しては、とくに意識はしていないです。『オデッセイ』ではかなり明るいビッグバンドの曲だったので、今回はもう少しエモーショナルに寄せたものにしたいとかそういうことは考えましたが、『オデッセイ』の要素をなにか使って…みたいなことはとくにしていないですね。

── タイトルが似ていたので、呼応させているのかなと深読みしていたんです。

久保 タイトルはたいてい最後に付けるので、まず歌詞が先にできるんですよね。

高橋 歌詞については、「こういう内容にしたい」みたいな検討から始めました。ポリーンが今までの旅のことを思い出す内容にしたいなと。それと同時に、ずっとゲームを遊んできた方が「こんな体験をした」というのが分かるような歌詞にして、お客様も追体験できるようになれば、と。そのラフをベースにアメリカの担当者に英語でライティングしてもらい、あとは久保さんとやり取りをしてもらって、ハマりの良い言葉が歌詞になりました。

久保 サビ冒頭の言葉はやっぱりインパクトある言葉にしたくて、今回は「破壊」のゲームなので「ブレイク」に関する言葉は使いたいよねということで、「Breaking Through」という歌詞ができました。そこからタイトルになっていったんです。

── 『オデッセイ』についても『バナンザ』についてもクライマックスの演出なので多くは語れないですけど、うちのスタッフが勝手にエモさを感じていたみたいです。

元倉 たしかに、共通する要素もいくつかありましたね。両タイトルを楽しんでいただけた方ならではかと思います。

<ネタバレ注意?>旅の目的バナルートとバナナジウムの源泉

── 物語の目的になっている「バナルート」のことを教えていただきたいです。

元倉 バナルート自体は物語の目的地で、星の中心にあり、そこで願いが叶えられます、というのが設定になっています。地表に金の根っこが出ているのですが、その源泉です。我々はもともと「源泉バナルート」って呼んでいたんですよね。バナナジウムという元素が存在する星の中心に、すごいエネルギーがあるという…。

── しかもバナルートは、意識を持っている…?

高橋 そうですね。もともとはもっとニョキニョキ根っこが伸びていたけど、封印されたことでそれが止まっている状態です。

元倉 この世界でエネルギーに関するものは、すべてバナナジウムに由来します。バナモンドなど、“バナ”とついているものはすべてバナルートをエネルギー源にしています。

高橋 変身の名称である“バナンザ”もそうです。海外では“アドレナリン”もバナナとエナジーをかけて“バナナジー”と呼んでいて、バナ系の名称なんです。

元倉 だからバナメロンもじつは、バナナなんです。ヘタがバナナのヘタになっているんですよ。

── ワレルヤの冒険者も星の中心を目指していましたが、バナルートがこの星のすべての起源なんでしょうか。

高橋 ワレルヤの民は、厳密に言うとバナなんとかとは違うものですね。ああいう不思議な石がもともと星の中心にいて、それがどんどん地上に上がっていった…というのがワレルヤの民です。なので途中には「音の階層」みたいな、独自の古代文明を築いた遺跡のような階層があったりします。冒険者の「メモルヤの石碑」で、ワレルヤのルーツを探るようすを読むことができますよ。

クリア後もまだまだ新鮮な気持ちで!

── ゲームをクリアすると、直前の状態ではなく続きの世界で遊ぶことができますが、世界のあちこちでその後のようすが見られて驚きました。

元倉 もう1回遊んでほしい、まだ遊んでないところを遊んでいただきたいという思いからですね。エンディング直前まで巻き戻ることもゲームの世界としてはありだと思いますけど、自分が冒険してきたところがその後どうなっているか気になると、もう一回行ってみる動機になると考えています。『オデッセイ』とも近いんですが、そういう冒険感も意識しています。

── 演出としても嬉しい要素です。

元倉 それと、バナンザ変身がそろっている状態だと、クリアしてきた手法とは異なる方法で同じ階層を遊べます。そういうのも体験していただきたいなと思って、なるべく続きをやっていただけるような構成にしました。作るのはちょっと、大変ですが。

── ちなみに、すべてのバナンザ変身を獲得しなくてもクリアできるのは、意図的に調整されているのですか?

高橋 そうですね。たとえばシマウマバナンザがなくても他のバナンザ変身や、ワレルヤの破片をくっつけるなどして床が渡れたりもします。極めれば特定のバナンザ変身だけでクリアできると思います。

── とはいえ、クリア前の読者の皆さんには、ぜひクリア前にバナンザ変身を全部とってもらいたいなと思います(笑)。

一問一答

Q 「DKという呼び方になった理由は?

高橋 ご存じの方もいるかと思いますが、もともと“ドンキー”という単語には”ロバ”や“マヌケ”みたいな意味もあります。ポリーンが初めてドンキーコングと会ったときにネクタイを見て、「あなたDKなんだね」と認識するのが話のつながりとして良かったのと、今回初めて「ドンキーコング」を遊ぶお客様もいらっしゃるので「DK」という呼び方でいきたいと思って、他のキャラクターからも「DK」呼びで統一しています。

Q ポリーンがつけている髪飾りなどに、紫の石のデザインが入っているのはなぜ?

元倉 岩にされていたときのものをそのまま残して、ポリーンの個性にしています。

Q 道筋を示す口笛のメロディーは何でしょうか?

久保 あれはジェニーさんのアドリブです。

── そうなんですか!?

久保 さいしょは歌で道を示す、という話だったんですが、自然と口をついて出たというメロディーにしたくて。あとから口笛にしましょうとなり、ドンキーコングが口笛を吹くとそれに合わせてポリーンが鼻歌を歌うようになりました。

Q とくにお気に入りの階層は?

それぞれの理由やその階層の魅力は、9月20日発売のニンテンドードリーム11月号で先行公開します!

階層の魅力と併せてお届け予定ですので、こちらもぜひお楽しみに!

【さいごに】新しい「ドンキーコング」を目指して── その手応えは

── 新しい「ドンキーコング」を作ろう、という意気込みに対しては、どういうものが出来上がったという認識をもっていますか?

元倉 「ドンキーコング」自体は、とても長い歴史のあるキャラクターで、そのなかでも初代のアーケード版は、すごく新しいものでした。ストーリーがあったり、ステージごとにレベルデザインが違うとか。レア社の『スーパードンキーコング』も、当時まだなかなか無いような新しいグラフィックが話題になったり。

シリーズにはこれまでいろいろな特徴があったので、新しく「3Dのドンキーコング」を作るならば同じように“しっかり特徴を持った「ドンキーコング」を作る”ということを最初に掲げました。そこから、破壊とボクセルのあそびができました。今まで「3Dマリオ」を作ってきた経験を組み合わせることで、こうした新しいものを作ることができたと思います。

── サウンドは、効果音の作り込みがすごかったですが、BGMや全体的なことについてはいかがでしょう。

久保 今回のBGMは、“表現の幅”の広いものを作ろうということを意識しています。バナンザ変身のノリノリな歌もありながら、それ以外のBGMでは、表現がすごくシリアスなものや、幻想的なもの、ちょっと陽気なものがあったり。アツい曲やエモーショナルな曲もあります。過去作の曲のアレンジやフレーズを使った曲にも力を入れましたし、トータルとしての音楽の幅、表現の幅というのが、すごく広いものができたかなと思っております。そういったところも楽しんで聞いていただけたらなと。

── 任天堂での初めてのゲーム制作に取り組んだ高橋さんはいかがでしょうか。

高橋 とくにドンキーコングの見た目のデザインが一新されたので、「これは僕の知ってるドンキーコングじゃない」とか、「こんなの違う」と言われないか不安もありました。けれど、実際に遊んでいただくと「このドンキーコングのデザイン以外は考えられない!」というぐらい、好意的な意見をいただきました。

── すごく、わかります。ゲームの呼び方も、最初は『ドンキーコング』って言ってたんですが『バナンザ』がすっかり馴染んだりして。

高橋 はい。遊ばれているお客様の反応も、昔から「ドンキーコング」が好きだという人もすごく楽しんでくださってますし、新しいお客様も「破壊が楽しい」とか、バナナを探しちゃうみたいな感じで遊んでくださっていて。新旧どちらのファンの方にも楽しんでいただけたのが、本当に良かったです。

── 開発の皆さんも、“新しいドンキーコング”の手応えを感じられているという感じでしょうか。

元倉 手応えは、あります!! 自信をもって、本当に楽しんでいただけるものになったのではないかと思います。

<製品概要>

▼こちらの記事もお楽しみください。

© Nintendo