やればやるほど ディスクシステム インタビュー(2004年9月6日号、9月21号より)

サムス・アランの名前はテキトーにつけたので 誰かが変えてくれると思ってたんです。(清武)

バイクの排気量から生まれた? 『メトロイド』の惑星

── 坂本さんはディスクシステムの前は…?

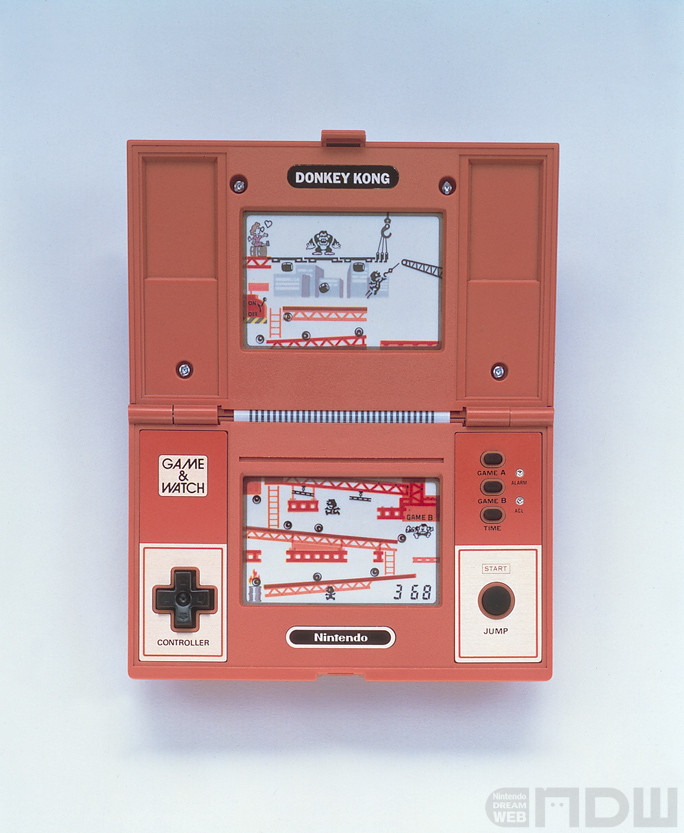

坂本 もともと僕はゲーム&ウオッチのデザイナーからはじまって、たまたま宮本の手伝いをする機会があって、ドット絵を描くようになって、テレビゲームの世界に入ったんです。

── 坂本さんの初仕事は、ゲーム&ウオッチ版『ドンキーコングJr.』のタルの絵だったそうですね。

坂本 それと『ドンキーコングJr.』のロゴですね。それがキッカケだったんですけど、清武も最初はゲーム&ウオッチやったっけ?

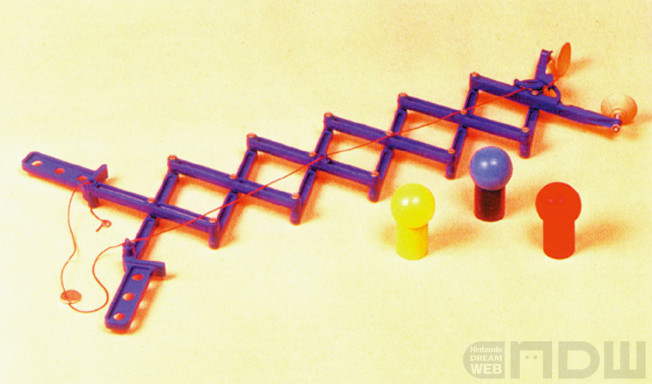

清武 そうですね。最初は『ピンボール』でした。

坂本 僕はタルを描いて、清武はボールを描いてたんです(笑)。

── それで、清武さんは『メトロイド』の最初の頃、新人と2人でつくってたんですね。

清武 そうですね。最初の頃はほったらかしにされてたので、2人で「どんなゲームつくろうか?」って言いながら。

── ほったらかしって…?

坂本 ほったらかしなんですよ(笑)。

── 会社に出てきたら、2人だけでコツコツとゲームをつくる感じですか?

清武 イズさん(インテリジェントシステムズの略称)と一緒にやってましたので、絵や動かし方などの仕様をつくって、それをイズさんに持っていって、プログラムを組んでもらって、それを会社に持って帰って、みんなに評価してもらうようなことをくり返していたんです。

── 以前聞いたところによれば、坂本さんがファミコン版の『メトロイド』を最初に見たとき、ただ走って撃つだけのゲームだったという話でしたよね(笑)。

坂本 そうそう(笑)。走って撃つところはすごくスムーズに動いてるんやけど、ゲームの展開がない状態で、納期がきわどいところまできてたんです。でも、それはしゃあないと思うんですよ。いきなり、「なんかやってみ」なんて言われてもねえ。たとえばイズさんにしても、基本的にこちらが指示されたことをしっかりやるというスタンスで仕事をされてましたし、こちらが何も言わなければ、それ以上のものにはならないんですよ。僕のように『バルーンファイト』とか面クリの小さいゲームから入門して経験も積んでいたとしても、いきなり「でかいものをやれ」と言われたら、やりにくかったと思いますよ。それに、そんな若手をほっといた自分らもダメなんちゃうかという反省もあったんですけどね。

── 大澤さんも『メトロイド』には関わってたんですか?

大澤 昔は自分たちでデバッグをするのが当たり前でしたので、そのときにメンバーとして駆り出されたくらいですね。

── 当時としては、そのようなゲームのつくり方は当たり前だったわけですか?

清武 いちおう、誰かがゲームの大元になる部分を考えて、それをみんなでなんとかしようというのが、おおまかな開発の流れだったように思うんです。だから、最初にみんなに見せられるような試作品のようなものをつくって、それで納期はある程度決まっているので、ある時期には出さないといけないんですけど。

坂本 納期はある程度決まってるんですけど、その間は結構グレーゾーンなんです。

── なるほど(笑)。で、「走って撃つだけ」のゲームのタイトルは最初から決まっていたんですか?

清武 もう1人のスタッフと2人で決めました。地下鉄のメトロとアンドロイドをくっつけて、それで『メトロイド』にしようと。

坂本 でも、その前は『スペースハンター』って呼んでたよね。

大澤 サムスが「バウンティハンター」(賞金稼ぎ)というかっこいい設定になる前は、『スペースハンター』だったよね。取説には「スペースハンター」って書いてるんとちゃうかな? 宇宙戦士ということで。

坂本 「バウンティハンター」になおす時間がなかったんかな?

大澤 確かそうだったですね。

── で、サムス・アランの命名に関しては、サッカーの神様、ペレの本名が参考になったとか…。

清武 あははは。そうです。主人公の名前もつけようということになって、誰もが知らない名前にしたいなあということで、ペレの本名を参考に。もしかしたら間違えてたのかもしれないですけど…。

── どうやら間違えていたみたいですね(笑)。

坂本 清武は、ペレの本名はサムス・アラントスって言うから調べてみたら、ちょっと違ってたんよね。なんとか・アランテス・ナシメントとか言って、アランしか合っとらん(笑)。

清武 そのへんを参考にして、名前っぽくしたんですよ。ただ、サムス・アランがそのまま最終的にいくとは個人的にも思ってなかったんで、それくらいテキトーにつけました。誰かが途中で変えるやろうと思ってたら、そのまま変わらないで、発売されてしまったんですよね(笑)。

坂本 周りもそれがホンマの名前やということで、開発を進めていましたからね(笑)。

清武 ほかにも、メトロイドが発見された「SR388」という惑星は、バイクの排気量からつけてるんですよ(笑)。ヤマハのバイクにSR400というシリーズがありますが、当時は400ccと言いながら388ccしかなかったので、それをとりあえず書いたら、そのまま出てしまったんです(笑)。

坂本 どんどん夢がなくなっていくような気がするなあ(笑)。

『メトロイド』の若手開発者の悲劇

── 清武さんはどんな考えで『メトロイド』をつくったんですか?

清武 その頃は自分の好きなイメージでゲームをつくっていいという状況だったので、僕とかは入社したばかりでしたし、「ゲームはこうあるべき」という考えをほとんどもっていなかったんです。だから、やりたいことをやればいいと思ってましたし、会社も自由にやらせてくれたんですね。それで当時は『スーパーマリオブラザーズ』が大ヒットしてたりして、ゲームのキャラクターと言えば、2頭身や3頭身ばかりというイメージもあったんですよ。それで、もう少しリアルっぽいものをつくりたいなあという気持ちがあって、どうにかできないかということで『メトロイド』をつくりはじめたんですけど、いま見ると全然リアルじゃないですよね(笑)。

── サムスのデザインは清武さんがしたんですよね?

清武 初代『メトロイド』はそうですね。

大澤 あの当時、『メトロイド』ほど走るパターンを使ったゲームはなかったんですよ。(清武さんに)何パターン入ってましたっけ?

清武 いくつか覚えていないくらい、ぎょうさん描きましたね。最初はディスクシステムでは容量をたくさん使えるということで、左右のポーズも全部変えたんですよ。あれはじっくり見るとわかると思うんですけど、サムスって右手でビームが撃てるようになってますよね。でも、左を向いたときは左手で撃つようになってるんですよ。というのも、上司から「容量がもったいないから、左右を同じにせい」と言われて(笑)。

── 同じ絵を反転させただけなんですね。

清武 そうなんです。「誰が見ても一緒や!」とか言われて、たくさん描いた絵をどんどん削られていって…。

坂本 その気持ちもわかるけどね(笑)。

清武 でも、がっくりきましたね。

坂本 最初の開発の段階では、サムスとマップのグラフィックデータくらいしかなかったし(笑)。そのあと、敵もつくらなアカンし、いろんなBGMも入れなアカンし、それこそ、ラスボスのマザーブレインも入れなアカンし、そうしているうちに容量が全然足らなくなってきまして…。

── たくさんの容量が使えると言っても、やっぱり限界があるわけですよね。

坂本 それで、これも裏話なんですけど、ちょっとしたオープニングデモがあったんですよ。サムスがバーンとボールになって出てきて、走りまくって、スクロールして。それを私の上司が指示を出して入れてたんですけど、真っ先に僕が取ってしまったんですね。「こんなん入れてる場合じゃありません」って言って、タイトルだけが出るようなオープニングにしたんです。そのくらいえげつない時代で、何をつくっても「入らへん、入らへん。どうやったら入れられるやろう」ということをいつも考えてましたね。

清武 だから、ディスクシステムを出すときは風呂敷をバーッと広げてもらって、「何でもできるで」って言われたから、いっぱいつくったのに、結局全部ダメで…。

坂本 信用するのがどうかと思うよ(笑)。

一同 (爆笑)

デザイナーはハードの ことをしらなくていい?

── 『メトロイド』が出てきたときは、マップがすごく広くて呆気にとられた思い出があります。

清武 マップは別のスタッフが担当したんですけど、みんなから叩かれまくりでした。「これじゃ面白くない」とか、「こんなんじゃプレイヤーはわからない」とか。それで、開発一部全員の意見を全部入れてつくりなおしたんです。それに、サムスが走ることに関しても、本当はもっと速く走らせたかったんですけど、そうするとすぐに端っこに着いちゃうんですね。それでも、できるだけ速く走らせたいということで、マップが広くなったというのはあります。

── なるほど。

坂本 当時よく聞かれたのは「このゲームは何時間遊べるの?」ということで。「ボリューム感」イコール「いいゲーム」だったので、自ずとマップも広くなっていきましたね。でも、いま見たら、そんなに広くないですよね。

── そうですよね(笑)。

坂本 たとえば、高いところからサムスがピューッと何画面も落ちていくのは、当時としては技術的にすごく高度なものだったんです。でも、ときどき処理が間に合わなくて、グレーの棒が出てきたり。「あれ? いまグレーがあったな」と言いながら落ちていったりとか(笑)。処理が間に合ってないんですね。

清武 あの頃は、スクロールの速度に関して、こっちが思っているイメージとは全然違っていたんですね。技術がついてきていなかったというか。本当にキャラクターのパターン数もすごく描いてきたんですけど、どんどん端折られて、パラパラマンガじゃないですけど、途中を抜かれてしまって、ほんとうは…。

── もっとスムーズに動いていたわけですね。

清武 もっと柔らかく動かしたかったんですよ。

坂本 開発一部では横井さん(軍平さん=故人)が部長をやってた頃に、「デザイナーは技術的なことはわかってはいけない」と言われてたんです。だから、清武が「ディスクシステムでは何でもできるよ」と言われて、それを鵜呑みにしてしまったのは、ある意味正しいんです。「何でもできると思ってやれ」とも言われてたんで。

── 横井さんがそんなことを…。

坂本 だから実際、ハードの中身がどういうものか、まったく知らないでゲームをつくっているデザイナーも多かったんですよ。それに「ディスクでは1メガビットが使える」と言われて、それがバンバン使えると信じてしまうんですけど、それはディスク1枚分の容量であって、ディスクシステムのRAMアダプタに一度に読み込めるデータ量って、実は当時のファミコンカセットと変わらないんですよ。そのようなことを考えずに、あの頃はゲームをつくっていたところはあったと思います。僕らは、あえてハード的なことを理解しようとしなかったというか、もともとわからへんというのもあるんですけど、その結果、ハード的な制約をあまり意識せずにソフトをつくることもできたんですよね。

── 横井さんがそのような指示を出したのは、最初からハードの限界を知りながらゲームをつくると、発想が狭くなってしまうという心配もあったからなんでしょうね。